EV front face dilemma

“嗡——”熟悉的鬧鐘震動把你從夢中拉回,你吻了枕邊人略帶雀斑卻白皙的瓜子臉,走出臥室,戳一戳兒子粉嫩的小圓臉和蒜頭鼻,跟滿頭銀發、皺紋堆疊的母親一起吃完早飯,出門遇到對門黝黑精壯的方臉大哥和滿面紅光的富態大嫂,打聲招呼后坐進車里駛出小區,胖胖的、笑起來瞇瞇眼的保安與瘦削嚴肅、不茍言笑的傳達室大爺,在后視鏡里向你揮手致意。新的一天開始了。

圖1

圖1

看起來毫無波瀾,這么拍電視劇一定會賠本。那么,讓我們加點刺激的。

第二天。

“嗡——”熟悉的鬧鐘震動把你從夢中拉回,你吻了枕邊人略帶雀斑卻白皙的瓜子臉,走出臥室,戳一戳兒子略帶雀斑卻白皙的瓜子臉,跟略帶雀斑卻白皙的瓜子臉的母親一起吃完早飯,出門遇到對門略帶雀斑卻白皙的瓜子臉大哥和略帶雀斑卻白皙的瓜子臉大嫂,打聲招呼后坐進車里駛出小區,略帶雀斑卻白皙的瓜子臉保安與略帶雀斑卻白皙的瓜子臉傳達室大爺,在后視鏡里向你揮手致意。新的一天開始了。

圖2

圖2

嗯,這看起來有點意思,像個電影劇情了。如果再進一步,發現故事中的每個人都逐漸變得面容模糊,甚至臉上都沒了鼻子,那可能就是黑鏡式的劇情設定了,觀眾會無比期待最終的真相揭曉——是暗黑科技組織的陰謀,還是生態環境的巨變,甚至是主人公自己受到了精神藥物的影響……

好在這只是藝術假設。

但,如果現實中,正在發生這種故事呢?

不必擔心,我們身邊的人還是高矮胖瘦各不相同,但,身邊的車長得越來越像,尤其是前臉越來越相似,似乎已成了難以回避,無法繞過的劇情?

圖3 如果有一天,電動車真的變成如此千車一面……

圖3 如果有一天,電動車真的變成如此千車一面……

稍安勿躁,現實還沒變得那么離譜。上面只是ICONA通過AI生成的四張“典型電動車前臉”,但其相似程度已經令人心有戚戚了。

不是瞇瞇眼就是貫穿燈,汽車前臉真的行到水窮處了嗎?

【夢華猶在】

Yesterday

前臉,曾經是一輛車上最閃亮的識別元素,承載了最多的目光、最熱的話題和最明顯的品牌特征。

遙想當年……甚至并不遙遠,也就是十到二十年之前,前臉絕對是汽車設計中的寵兒。每當一款新車出現,對其造型的討論一定先從外飾開始;而對外飾造型的討論,大多數又是從前臉開始——請自行回憶一下,大家“眼”熟能詳的品牌造型核心特征……

不管你覺得帥氣還是怪異,雙腎+鷹眼絕對是寶馬最易辨認的元素;

圖4

圖4

不管你覺得霸氣還是粗野,大嘴格柵必然是奧迪最有識別度的標簽;

圖5

圖5

不管你覺得優雅還是老邁,百葉窗一直是奔馳豪華形象的最好承載者;

圖6

圖6

不管你覺得尊貴還是呆板,神廟式直瀑格柵永遠是勞斯萊斯奢華身份的第一窗口;

圖7

圖7

每看到一輛阿爾法·羅密歐,路人的話題里一定少不了“三角格柵+牌照側移”;

圖8

圖8

每看到一輛Mini,觀者的眼簾中一定滿是它復古的倒梯形格柵+圓燈;

圖9

圖9

每看到一輛保時捷,愛車人一定會判斷出蛙眼細節里的代際特點;

圖10

圖10

每看到一輛沃爾沃,懂行者一定會辨認出格柵中安全帶的象征意義。

圖11

圖11

何止于此!七孔格柵的吉普和厚重格柵的路虎,傳遞著美式豪邁和英式內斂的碰撞;笑臉示人的RX-5和撇著大嘴的EVO,映射著廣島和東京都兩家廠商對“運動”的不同理解……

例子還有很多,但ICONA想說的是,在那個造型為王的時代,前臉作為造型的核心亮點固然十分重要,并不是一枝獨秀,而是整個外造型體系乃至品牌視覺識別體系的有機組成部分。雙腎鷹眼不是寶馬的唯一特征,它只是和火焰燃燒表面、Hofmeister轉角、“班戈屁股”等等特征協調搭配,一起勾勒出“運動激情”的品牌形象;奧迪的大嘴格柵也要與棱角分明的LED燈帶和理性剛毅的曲面特征搭配,才能完整地體現冷酷的科技感。

圖12

圖12

歸納下來,前臉作為汽車造型的突出特征,既是源于用戶對于“車臉如人臉”的審美習慣,也是因為LOGO等品牌識別特征同樣居于車前,容易和前臉造型建立起對應關系(雪鐵龍、雷諾等車企,甚至會把LOGO作為前臉的造型核心來處理,順應LOGO造型來安排其他元素)。但ICONA的設計師認為,還有一個隱藏原因——前臉的空間相對完整,雖然也有嚴格的工程限制,但相比側面(側門&把手、車窗、后視鏡等等)和尾部(后備箱、紅色尾燈等等)那些繞不過的、對造型自由度限制較大的因素,前臉還算是比較自由,又有格柵和大燈兩個“變化多端”的元素,有更大的揮灑空間。

圖13 蔚來ES8的前臉、側面和尾部

圖13 蔚來ES8的前臉、側面和尾部

那么,當電動化的趨勢深刻影響汽車造型,情況為何發生了變化呢?前臉為什么變得“同質化”,甚至有些“無趣”了呢?

圖14 智己L7

圖14 智己L7

【車到山前】

Today

正如ICONA曾多次分析的,在電動智能時代,純粹的、靜態的雕塑感造型不再是車企“內卷”的第一發力點,造型應當成為完整體驗和品牌形象的一部分,就像前臉是整體造型的一部分一樣。因應造型使命的變化,我們需要重新認知前臉造型的任務和難處。

作為車輛形象的第一窗口,前臉的最大任務,是突出電動車的“新”。為了強調新能源的技術特征,當今多數電動車都采用了“無冷卻格柵”設計,一眼就足以拉開與油車的距離。但這無疑給設計師們出了一道難題。

圖15 飛凡Marvel R

圖15 飛凡Marvel R

我們知道,傳統油車的前臉,是以格柵為核心的車前造型識別體系。格柵在這個布局中,既是幾何中心,也是視覺重心所在。因此格柵的高低、大小、輪廓、內部輻條的橫/豎/網紋等等,都成了重要的識別特征,甚至成為了設計語言換代的重要標識(如大眾的“大嘴化”和“去大嘴化”)。

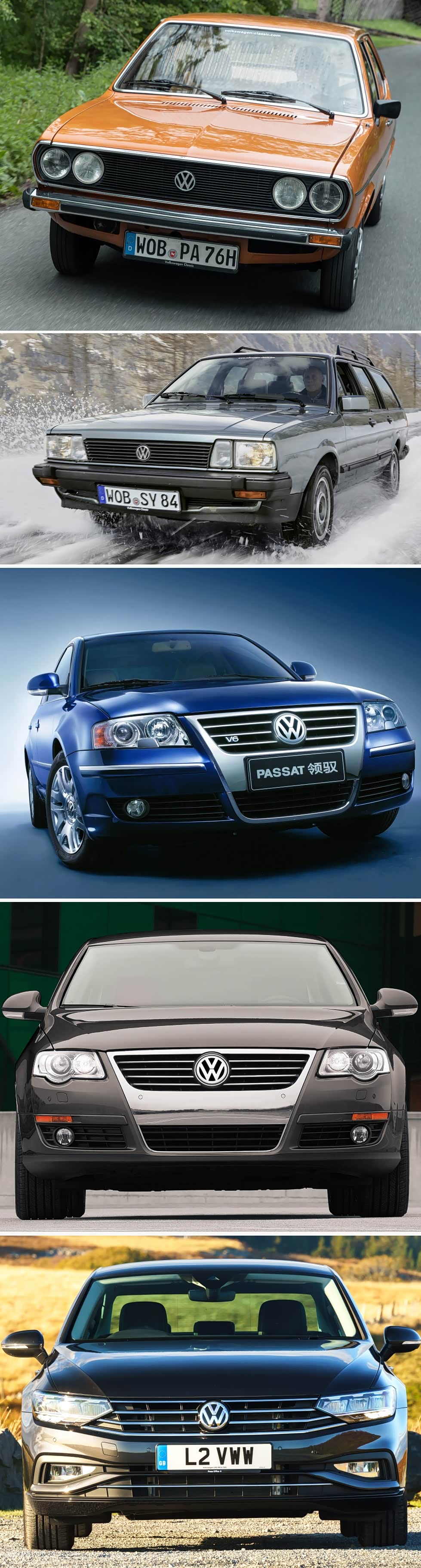

圖16 帕薩特的格柵,經歷了“扁長——大嘴——扁長”的螺旋上升

圖16 帕薩特的格柵,經歷了“扁長——大嘴——扁長”的螺旋上升

當格柵突然消失,行業內出現了對“中心真空”的、短期的無所適從,設計師不確定用什么來填補這個造型空缺能被用戶認可,用戶也不知道“沒了格柵,還能期待什么”,因此電動車造型出現了短暫的、“千人一面”的“空白前臉+Logo”的風格。中間沒了格柵,則大燈等元素若做得太濃重,勢必不協調,愈發顯得中間弱勢。所以多數車企選擇了“位置燈居于主位,照明燈下移”的方式,通過比例調整,維持整體的協調感。

圖17 榮威D7

圖17 榮威D7

另一方面,“智能化”的特性也需要突出展現。可軟件編程的、可自定義的、場景化的交互功能,在車內固然有屏幕和語音,而在前臉空間內,最適合的舞臺莫過于交互類燈具了。對交互類燈具而言,關鍵要素是“動畫效果”,至少要有流水式的動態燈具。除了價格不菲的像素燈和投影燈,多數車企還是會選擇細長條乃至貫穿燈來實現交互效果。

圖18 極越01

圖18 極越01

這樣,電動時代初期的典型前臉就搭建完成了:細長甚至貫穿的位置燈(日行燈)居于傳統大燈的位置,中間無格柵,用雕塑型面+LOGO占據,左右以實際的遠近光燈拱衛;下方順勢安排扁長的進氣格柵(用于輔助散熱)。格柵(區域)和大燈兩大元素趨同,這就是我們看到的“前臉相似”的原因。

圖19 蔚來汽車前臉造型的變化,代表了近年來行業內電動車前臉的演變方向

圖19 蔚來汽車前臉造型的變化,代表了近年來行業內電動車前臉的演變方向

【路在何方】

Tomorrow

當然,設計師們對此也并不是一味悲觀的態度。隨著電動化、智能化變革的深入,電動車逐漸進入主流,構建起大致的等級,建立起造型自信,車企和用戶都希望得到更新的、更有識別度的造型,更不必提電動車技術也在日新月異地發展中。正如其他幾個被詬病的點——側面太厚、曲面太理性、大屏太相似——都逐漸得到了改善,電動車的前臉造型也在悄然升級之中。

延續此前的無格柵風格,蔚來和小鵬等新勢力代表,在曲面雕塑感和韻律上下足了功夫。蔚來用橫向“勒”進去的線條確保了前臉的利落,避免臃腫;小鵬則是雕琢曲面的“潤”感,近似于保時捷式的圓潤風格,在側面也是一以貫之。

圖20

圖20

另一些設計師開始變換格局,用其他元素“補位”,填補視覺重心的空缺,如極氪X把遠近光燈橫向插入中心區域,借助清晰的棱線邊界,在前臉下方構筑起了一個新的“類格柵區”,把下面豐富的點綴元素整合起來,與車身曲面的解構感相得益彰。

圖21

圖21

更有聰明的設計師,突破了“無格柵”與“有格柵”的界限,通過精巧的造型手段,讓前臉造型游走于“有無之間”的微妙境界,如捷途大圣,車型本身兼具油車和插混新能源車兩款動力形式,前臉造型也通過格柵與車身穿插的造型語言,編織出渾然一體的完整造型元素,甚至把遠近光燈也收納其中,與極氪X異曲同工。

圖22

圖22

電動化對于造型的沖擊,固然是客觀事實。但正如汽車對馬車的革命,電動車對油車的造型變革也讓整個行業得到了良性的推動和深入的思考。前道仍有變數和艱辛,ICONA愿與汽車設計同行們繼續求索,也相信電動車的前臉不會一直“千人一面”,終會回到百花齊放的盛世景象。

*參考資料:圖1 引用自百家號;圖2 引用自fanpop;圖3 引用自ICONA自制;圖4-16/18/20-21 引用自wheelsage;圖17引用自汽車之家;圖19 為自制;圖22引用自捷途官網。

*本文為ICONA發表的設計觀點分享,文章不含任何商業目的,其引用的圖片、LOGO、車型名稱和品牌均屬各自法定著作權所有人。如有侵權,請聯系我們刪除。

*本文為ICONA原創文章,未經授權不得轉載,否則ICONA將保留向其追究法律責任的權利。后臺留言,獲取相關轉載須知。