中國汽車的成長歷程,堪稱人類工業史上最燃的逆襲之路與翻盤戰役。

從上世紀80年代開始,為了加速中國汽車工業發展,上海引進大眾,北京引進Jeep,廣州引進標致,武漢引進雪鐵龍等,一批項目如火如荼開展。

可能外方怎么都沒想到,當年那個連一顆螺絲釘都不知道如何弄的中國“CKD組裝廠”,會在四十年后,對他們反向輸出技術。

中國汽車似乎一夜之間,成為了爽文男主角一樣的存在。但作為汽車行業從業者,我們深知這一路的篳路藍縷……

合資1.0:CKD組裝,受制于人

1978年,時任第一機械部部長的周子健率隊前往歐美汽車強國尋求車企來華合資造車,本以為德國大地跑的都是奔馳,他們直奔德國斯圖加特,在奔馳吃了閉門羹;他們發現,德國街頭有一種甲殼蟲汽車,一打聽,于是去往了德國狼堡。

很難想象,一個有頭有臉的國家的部長,站在凜冽寒風中苦苦等待大眾集團高管的接見。但沒辦法,當初咱們的汽車工業過于羸弱,差不多還處在新手村撿裝備階段,是有求于人而去的,不得不仰人鼻息。

好在皇天不負有心人,經過時間漫長的反復溝通、協商談判,陸陸續續有外國車企和中國車企進行合資造車。

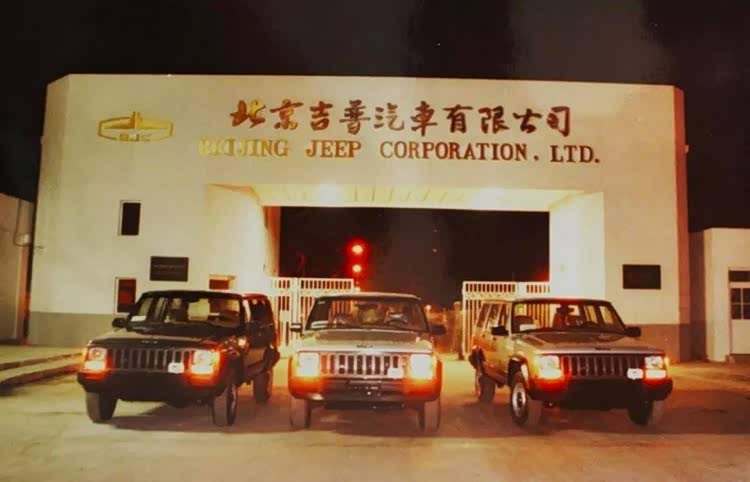

1983年,北京吉普成立,成為中國汽車行業第一家中外整車合資企業,拉開了中國汽車合資造車的序幕。緊接著,1984年上海大眾成立,1985年廣州標志誕生,1991年一汽-大眾組建,1992年神龍汽車,1997年上海通用,1998年廣州本田……

眾多合資品牌紛紛在中國落地生根,在這一階段,合資造車僅僅是單純地引進產品,也就是CKD散件組裝模式。

外方牢牢把控著產品的決策權,中方幾乎沒有修改的資格,人家給什么車型,國內市場就銷售什么車型,一副愛要不要的賣方市場態度。而且,大量零部件依賴海外進口,國內的主要生產環節就是組裝,這讓原本在國外普通甚至老掉牙的型號產品,在國內市場卻賣著高價。

比如,當時桑塔納等車型,憑借著外國車的光環,在國內市場長期維持著較高售價。

1984年,一個上海家庭誕生了新生命,家人豪氣地用桑塔納將產婦和新生兒接回家,成為整個社區的一道風景線,那場面,可能比你現在開一臺新買的奔馳回到偏遠的村里還要風光。

當時工薪階層一個月工資大概在50塊錢左右,僅僅搭這一趟的車費就要10塊錢。而且也不是普通人想坐就能坐的,得提前預約,還得說清楚事由特別申請。

那會一臺桑塔納要賣18萬元,做個參考,問了下DeepSeek,直到1998年,上海全市房價平均在3400元/平方米,算你80平方吧,一套房子也不過27萬多。可想而知,當時的桑塔納有多金貴。

高昂的汽車價格,讓普通消費者購車或用車壓力巨大,中國車企在技術層面卻難以從這種模式中獲得實質性提升。

一方面,是咱們當時的能力不夠,1986年桑塔納的國產化率僅為2.7%,咱們只能生產輪胎、標牌、收音機、天線等少數零部件。1988年,上海桑塔納轎車國產化共同體成立,重點攻堅零部件國產化問題,此后才慢慢開始生產方向盤、座椅這些,但離高價值零部件還有距離。

另一方面,外方對技術牢牢控制,哪怕是他們的落后技術,也不愿意跟中方分享,生怕教會徒弟餓死師傅。不過有一說一,這點他們還是很清醒的,以中國人的學習模仿能力和勤奮程度,如果當初真拿到了技術,中國汽車工業也不至于憋屈近四十年之久。

在合資1.0這個階段中,唯一值得慶幸的,就是中國慢慢培育了一批本土的基礎零部件企業,也學到了一些先進的管理經驗,這就是早期中國汽車人的睜眼看世界。

合資2.0:有限改進,需求驅動

外國車企在中國這片規模龐大的汽車消費市場嘗到甜頭后,開始允許中方根據用戶需求對產品進行一定改動,其中最典型的就是軸距加長。

1999年,奧迪率先推出專為中國市場打造的 奧迪A6L(參數|詢價),將軸距加長了90毫米。在立項之前的討論中,德方對此很不理解,他們認為奧迪A6作為一臺行政級高檔車,后排空間對于德國人來說都夠用了,中國哪有那么多高個子需要那么長的后排。總之,靠原版車型引入躺著賺錢的他們,一開始并不情愿為加長軸距二次開發。

為了打破僵局,中方團隊嘗試讓德國人 “換位體驗”:讓德國工程師每天由妻子開車,自己和孩子坐在后排。兩周后,工程師親身體驗到長途乘坐時腿部空間不足的問題,開始覺得軸距加長方案有意義。接著,兩邊又經過時間漫長的技術驗證,證明加長后的車輛性能和安全性有足夠保障。

后來的事實證明,中方管理層還是更懂中國消費者,這一做法極大地提升了后排乘客的乘坐體驗,滿足中國消費者對于后排舒適性的高要求,奧迪A6L也因此在國內豪華車市場大賣特賣。

隨后,奔馳、寶馬、大眾等品牌紛紛效仿,推出各種軸距加長的車型,如寶馬5系Li、奔馳E級長軸距、大眾帕薩特領馭等,加長軸距轎車從此大行其道。

這些車型在國內市場銷量很可觀,但從技術角度看,中方在核心技術方面依舊完全依賴外方,哪怕想要模仿都不行。

一汽的工程師團隊曾照貓畫虎仿造過大眾的1.6升EA111發動機和手動變速箱,放在當時都是比較過時的技術了,但即便這樣,大眾都看得很緊。甚至驚動了當時的德國總理默克爾,她在北京告御狀后,項目不得不下馬,連模具都被一一銷毀。自此之后,一汽有一段時間用馬自達的底盤和發動機造了自己的車子,碰都不敢碰大眾的東西。(PS:后文有精彩回旋鏢)

這件事也讓很多人明白了,市場并不能換來技術,連即將淘汰的過時技術都換不到,你就說扎不扎心、慪不慪氣吧。

合資2.0時代,依舊是外方絕對主導,咱們僅在產品本土適應性改進上有了一定的話語權,能提上一些需求和建議,但大多數需求要想落地,也免不了一輪又一輪的battle。

這一階段,咱們想要做一款新車是難如登天的。這又讓我想起了現在的上汽集團設計老大邵景峰,他在1999年進入上海大眾從事設計工作一段時間后,做了一臺大眾品牌的概念車,給德方高管展示并請求指導,結果你猜怎么著?對方表現得非常生氣,勒令銷毀油泥模型。因為根據合同,上海大眾是沒有獨立設計研發資格的。

現實雖然殘酷了一些,但實力不對等是鐵的事實。好在我們有一群崇尚唯物主義績效贏學,不搞印度式精神勝利法贏學的中國汽車人,他們選擇了知恥而后勇,更加堅定要走自主道路。

合資3.0:合作開發,地位提升

隨著中國汽車產業的小步慢跑,中國車企終于具備了一定的基礎技術實力,漸漸有資格與外國車企合作開發新車。

記得最早是上海汽車和德國大眾合作開發新帕薩特,這一合作項目具有里程碑意義。后來每一臺在美國銷售的帕薩特,上汽和大眾都能從中分到一筆授權費,這標志著中國車企在技術合作中,開始從單純的引進方轉變為技術輸出的參與者,總算開始嘗到了一點甜頭。

時間來到2008年,美國次貸危機引發全球金融危機,世界經濟衰退,中國汽車產銷增幅自1999年以來首次低于 10%。這一年,上汽大眾拿出了中國本土特制的朗逸,這款車一下子就成為品牌新的增長極。

第一代朗逸由上海大眾出錢,由德國狼堡那邊主要研發,中方提出一系列本土化改造建議,還承擔了設計的重任,外觀和內飾都出自邵景峰所帶領的團隊。雖說一直被調侃并非正經德國車,人送外號“德原朗”,銷量卻啪啪打臉那些只會調侃的人,從一開始的月銷量幾千,到后來巔峰時期賣到每月5萬+,勢頭可謂一時無兩,一時間,滿大街都是“德原朗”的身影。

其他合資品牌看到大眾朗逸這么猛,也紛紛推出了中國特供車,比如本田凌派、福特福睿斯、別克全新凱越等等,當中不少車型都取得了豐厚的回報。

這段時間還誕生了一些“合資自主”的畸形玩意兒。東風日產成立了啟辰品牌,用老平臺做新車,比如啟辰T70、啟辰T90,后來玩不轉才開始用東風自主新平臺;廣汽本田搞了理念品牌,先是出了燃油轎車理念S1,銷量一塌糊涂,時隔多年后又搞了純電動SUV理念VE-1,也是掀不起半點水花。

上汽通用五菱的寶駿品牌要好一些,起初泛亞做出來的車子也不太行,后面柳州接管了研發,推出的寶駿730、寶駿560、寶駿530、寶駿510、寶駿310都火過一陣子。上汽通用還把一些寶駿的車換成雪佛蘭車標,作為低端車型賣到東南亞等市場。

時間來到2014年,上汽通用別克推出的昂科威值得給點筆墨,這款車的研發和生產都是在中國,一年多以后出口返銷到美國市場。

剛進入美國市場時,價格跟一臺寶馬X3差不多,起步價賣到了4萬多美元,美國人一看實車:我滴個乖乖,中國那幫泥腿子已經進步到這種程度了。

合資3.0階段,中外雙方開始了優勢互補,中方用低成本制造的優勢,將外方的淘汰技術平臺再利用,開發過程中積累了更多的經驗,技術實力進一步增強,在全球汽車產業分工中的地位也有所提升,不像以前那么卑微了。

不過,很多涉及發動機和變速箱的核心技術還差些火候,遠遠沒到逆襲的地步,直到我們重開一局,開始給車子上電、上智能……

合資4.0:技術反超,反向輸出

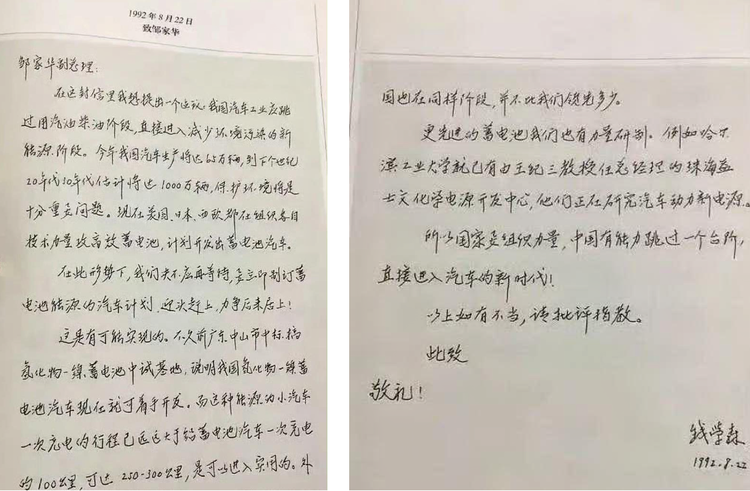

1992年8月22日,錢學森曾給時任副總理鄒家華寫過一封信,信中提出建議:中國應該跳過燃油車階段,直接發展新能源車。這個建議在當時有多大膽,現在就有多大產。

進入21世紀不久后,中國的工業相關部門開始制定新能源車的發展規劃,希望如錢學森所言,讓中國汽車工業實現換道超車。

一開始,消費者們普遍覺得,這種想法純屬理想很豐滿,現實很骨感。在后來的規劃落地過程中,唱衰的聲音更是一波接一波,還因為“騙補”事件被質疑相關的產業政策都是無視市場規律,是拍著腦袋的決策,是急功近利的表現。但好在,我們的上層和很多企業家們、工程師們、高校研究者們沒有動搖,各路人馬在各個領域里默默地“猥瑣發育”。

研究新能源平臺的,負責整合三電技術、底盤設計、智能架構;做電池的,反復嘗試不同種類的電芯和不同結構的模組;搞電機的,日復一日鉆研多合一深度集成、多層扁線繞組、超高轉速;研發混動專用發動機的,牟足勁提高發動機熱效率;搞智能輔助駕駛方向的,有的在開發密度精度更高的雷達傳感器,有的在反復驗證并優化智駕算法。

還有我們看不到的很多更細的領域,比如:研究電解液的,一直在想辦法提高電離子交換效率;研究正負極材料的,長期專注于解決快充帶來的高負荷;研究熱管理的,就想辦法去嚴密監控熱量變化;研究充電樁的,就摸清楚充放電曲線的安全管理……

(此處省略1萬字,但有一句話不吐不快:那些說中國電動車是靠特斯拉開源才發展起來的,我只能呵呵了……)

當多點攻堅積累了足夠多技術后,我們的新能源車產業終于從“猥瑣發育”到“一身神裝”。換道超車這項看似天方夜譚,做夢都不敢想的事業,居然真的干成了。

最近這幾年,中國汽車相關企業可能遠比大家想象中要爭氣,相比十幾年前咱們在智能手機領域的逆襲程度有過之而無不及。甚至毫不夸張地說,已經對歐美日老牌車企形成了技術代差的領先優勢。

俗話說得好:“形勢比人強”,這種轉變讓一眾老牌歐美日車企不得不放下身段、放低姿態,反過來主動尋求與中國企業的技術合作。

沃爾沃采用吉利的插混技術和純電技術,提升自身在新能源領域的競爭力。在歐洲市場賣得比特斯拉Model 3還要好的沃爾沃EX30,就是沃爾沃委托杭州灣吉利汽車研究院搞的,屬于是吉利對沃爾沃技術反哺了。

吉利還和雷諾合資成立了HORSE動力總成公司,技術不僅給雷諾用,奔馳也要花錢來買。另外,雷諾三星旗下的Grand Koleos,其實是吉利星越L的換殼車型。

奇瑞E0X高性能電動平臺同時被多個歐洲豪華品牌瞧上眼了,路虎、馬薩拉蒂、阿爾法·羅密歐都想用這個平臺的技術授權來開發新能源車型。

福特也要借助長安的新能源車平臺,推動自身電動化轉型。

馬自達直接套用長安平臺,打造了馬自達EZ-6,提供增程和純電兩種動力,不僅在國內賣,也供應歐洲市場。

東風日產由中國團隊主導開發部分車型,最近的日產N7之所以熱銷,就是充分利用中國團隊的創新能力。他們有一支200人左右的智能座艙團隊,清一色是中國面孔,做出來的NISSAN OS系統快要趕上新勢力了。

類似的情況還有廣汽豐田鉑智3X和鉑智7,這些車都源自廣汽自研純電平臺,牽頭人叫柳文斌,他是廣汽豐田首次啟用的中國籍項目負責人,此前這個職位通常由日本工程師擔任。有網友表示:豐田章男這老頭兒嘴上噴純電車,實際行動卻誠實得很。

上汽奧迪采用上汽集團旗下智己汽車的電動平臺來開發新車型,即將推出的奧迪E5就是首款產品。

奧迪率先“投華”,與華為展開智駕輔助合作,全新奧迪A5L等產品借助華為乾崑智駕增加大賣點。接下來豐田也會用華為智駕輔助,可以預測后續還會越來越多。

Momenta魔門塔的智駕輔助系統也有不少合資“迷弟”,包括奔馳、寶馬、大眾、豐田、日產、通用等等。

在合資控股方面,大眾集團入股小鵬汽車,雙方合作開發純電汽車,到時會用上小鵬自研的智能座艙和智駕輔助。值得一提的是,這些智能技術方面的東西不會有德國團隊參與,結合前文的陳年往事,你們品一品,是不是有回旋鏢內味了?

Stellantis 集團(旗下有標致、雪鐵龍、菲亞特、Jeep、瑪莎拉蒂等品牌)選擇投資零跑汽車,想要借助零跑的全域自研技術實現自身的電氣化轉型。當年那批造車新勢力中,零跑一直不太被看好,如今都成為香餑餑。

這些案例充分證明了中國企業在新能源和智能化技術領域的領先地位,中國汽車工業實現從追趕到超越的華麗轉身,在全球汽車產業新一輪變革中掌握了主動權。

曾經中國汽車備受批評, 被反復用恨鐵不成鋼的口吻質問道:火箭、衛星咱們都能搞,為什么汽車反而搞不定?事實上,這種類比是有問題的,汽車屬于大眾消費市場,以市場化經濟為主,用戶是拿自己兜里辛苦賺來的真金白銀用腳投票,和航空航天這種舉國體制集中辦大事并不一樣,起初咱們搞不好汽車這類高級消費產品也很正常。

慶幸的是,我們的汽車工業通過押注新能源,成功上演了一出大力出奇跡,徹底擺脫合資依賴。

回顧這段艱辛歷程,中國汽車工業終于迎來了揚眉吐氣的時刻,而我們距離成為汽車強國,只有一步之遙,看到這篇文章的各位都將成為見證者!