近日,陸續又有幾家車企公布了固態電池的最新進展及量產規劃。

10月27日,據日本媒體報道,日產汽車在全固態電池的研發上取得重要進展,其試制的全固態電池單元已實現相當于當前主流鋰離子電池兩倍的續航里程性能,為其計劃在 2028財年內實現全固態電池量產的目標提供了支撐。

無獨有偶,就在一周前,東風汽車官方微信公眾號發文稱,東風汽車已經成功量產固態電池并構建起供應鏈,預計于2026年實現裝車。

其實,在日產汽車和東風汽車之前,已有多家車企官宣了自家對固態電池的規劃。

這其中,長安汽車今年將首發搭載全固態電池的樣車,2026年進行規模化的裝車驗證,2027年逐步量產。吉利計劃2026年量產搭載400Wh/kg能量密度的全固態電池。廣汽集團計劃2026年固態電池將在昊鉑車型上搭載等。豐田計劃最早在2027年推出首款搭載量產全固態電池技術的車型。奔馳搭載全新固態電池的測試車已開啟道路試驗。

從時間上來看,主流車企的固態電池裝車計劃集中在2026年-2030年。種種跡象表明,一場固態電池的最新競爭將在各大車企間展開。而這,也將促進固態電池的應用發展。

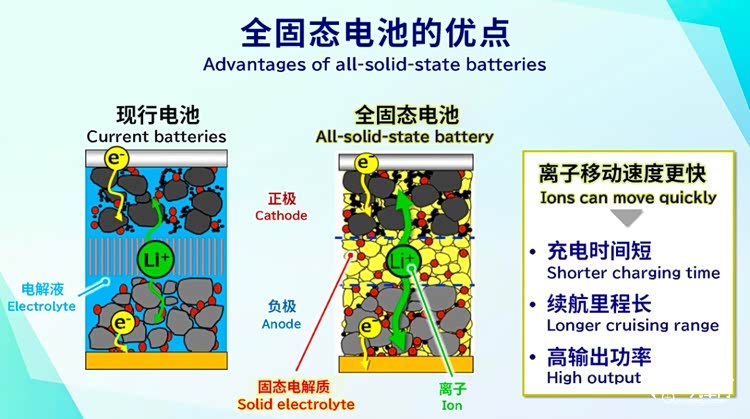

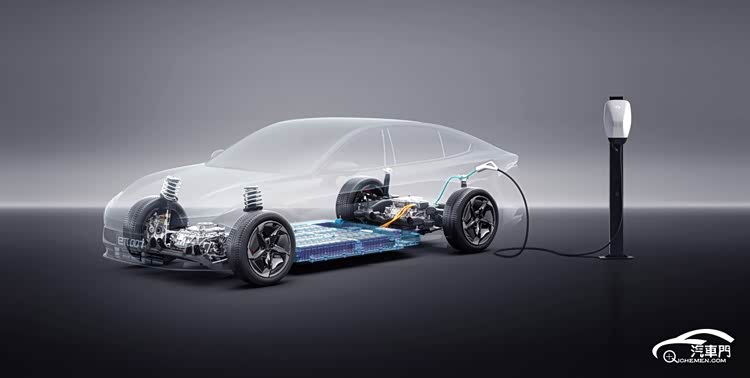

據了解,固態電池的核心優勢在于其固態電解質,這一改變直接讓其實現了多維度升級。首先是安全性,固態電池穩定性高且不易燃,從根本上解決了傳統電池的自燃問題。其次是能量密度,得益于出色的穩定性,其能使用金屬鋰做負極,相比現在的石墨負極,能量密度能提升十倍。同時,穩定的特性還讓固態電池的副作用更少,使用壽命因此更長。另外,其對溫度的適應能力也更強,在-50℃到200℃的廣泛區間內都能正常工作。不僅如此,由于不需要考慮防漏液,固態電池的形狀可以更自由,能完美適配電車平臺的結構,填滿車上原本閑置的空間,大幅提高動力電池的體積能量密度。

總的來說,將電池電解質從液態升級為固態,本質上是一次電池技術的徹底換代。

誠然,固態電池在性能上具備多重優勢,但其并非天生安全。

韓國延世大學團隊在《Advanced Energy Materials》上發表的綜述文章指出,全固態電池(尤其是硫化物體系)還存在獨特且嚴峻的熱失控風險。這其中,硫化物在高電壓和高溫下可能釋放易燃的硫氣體(S)和有毒的硫化氫(H?S)。這些氣體可與鋰金屬陽極進一步劇烈反應,引發熱連鎖反應,導致熱失控。此外,硫化物體系的熱反應與鋰枝晶無關,而是由于材料本身的不穩定性在極端條件下的自燃。當電解質本身成為主動熱源時,即使是全固態電池也可能失去控制。

高成本和安全的不確定性讓固態電池的落地仍面臨諸多現實阻礙。另外,固態電池成本過高問題也讓其難以落地。有媒體報道稱,液態鋰電池的成本約為100-150美元/ kWh,而固態電池成本則在400-800美元/ kWh,價格是液態鋰電池的3-4倍。不僅如此,固態電池需要的超凈干燥車間的建設成本也遠高于傳統產線。

不過,即便如此,各大車企依然花費重金投入。甚至,已經開始了“前哨戰”。

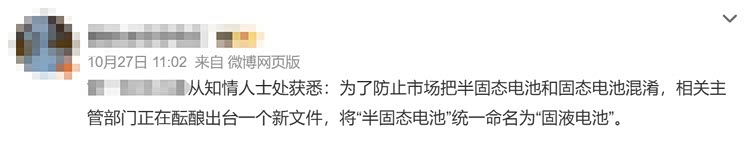

在市場傳播中,“半固態”的前綴常被刻意弱化或模糊,不少車企有意無意地將其與全固態電池混淆。此前,有部分企業將液態電解質占比約10%的產品冠以“固態電池”之名宣傳,存在借概念炒作現象。在樣的背景下,固態電池不僅成了車企為搶占市場的營銷策略,更是淪為其玩弄“文字游戲”的重災區。

然而,這種亂象已經引起了監管部門的注意。近日,據媒體報道稱,有知情人士透露,相關主管部門正醞釀出臺新文件,擬將“半固態電池”統一更名為“固液電池”,以期厘清其與固態電池的技術邊界。

值得一提的是,當前也有多家車企公布了固態電池明確的技術落地時間表。而這也表明,下一代動力電池技術的商業化落地已經進入倒計時。

車企為搶占固態電池技術的先發高地已紛紛加速布局,行業競爭態勢日益激烈。不過,這股熱潮背后也暗藏隱憂。多位業內人士指出,當前市場對固態電池的追捧中,存在部分“PPT造電池”的現象。同時,有業界專家稱,固態電池要實現真正意義上的量產上車還有一段路要走,且即便未來固態電池技術成熟,其不可能替代目前的電池技術。

從當前行業進展來看,究竟哪家車企能真正將固態電池如期量產并搭載上車,還不好說。但可以肯定是,市場宣傳或許能短期吸引關注,但最終決定車企競爭力的,仍是技術研發的硬實力和量產落地的執行力等。

到了2027年,固態電池是噱頭還是真技術,答案或將初見分曉。