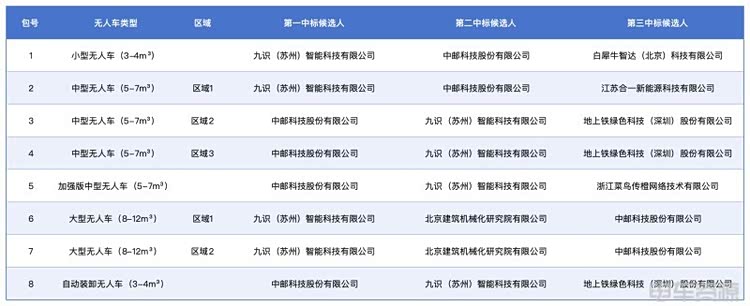

當中郵速遞無人車租賃集采項目的中標結果公布,面對7000臺的大訂單,所有無人車公司都希望分得一杯羹,最后某家無人車企業(以下簡稱A企)以低價拿下3600多臺無人車的主選供應商資格,然而超低的報價被不少自媒體爆出。

這種低價競標的策略,引發了行業內的思考:我們真的只有“價格戰”這一條路嗎?不斷壓低的租賃價格,要如何保障產品質量、服務品質、運維能力甚至是行駛安全?

一、以價換量,如何平衡?

此次集采被視作無人物流車行業規模化落地的"試金石",對參與競標的企業是個極大的挑戰——"訂單下達之日起10日內配合使用方獲得無人車路權許可、15日內上路運營"。

集采標的“采購無人車租賃服務”,包含但不限于無人車硬件設備租賃、自動駕駛服務(FSD)及算法升級、無人車運營服務、維保服務以及保險服務等內容。

在這樣的條件下,報價令人驚訝:標的最高限價從2080元到3199不等,有自媒體在網上爆料,競標報價最低至1300元,幾乎是主動將最高限價攔腰斬半。A企對此表示,這并非賠本競標,而是通過規模效應和系統優化來降低成本。

不過業內人士算了一筆賬,按照行業常規3年租賃周期計算,單臺車輛每月的硬件攤銷成本就達1000元左右,再疊加遠程運維、自動駕駛服務、保險等成本,每臺車每月的虧損缺口清晰可見。

“以價換量,以量換融資“的打法,在互聯網行業并不鮮見。但是,對于無人車這樣的重資產且需要大量后期運維的行業,從互聯網行業移植過來的打法是否能奏效?

二、履約和服務面臨大考

此標的對競標企業交付要求很明確,如果主選供應商無法按合同交付,就將按排序啟用備選供應商。

這意味著,幾千臺無人車的租賃訂單,能否如數拿下,要看企業是否能如約交付,交付之后是否能提供穩定的服務。

首先是履約能力的考驗。目前全國仍有大量城市未開放無人物流車路權,要在短時間內拿到這么多城市的路權,對任何一家無人車企業都是極大挑戰。

目前無人車行業的經銷商,絕大數缺乏專業的路權申報經驗,履約風險不言而喻。要保證履約,廠商自有團隊成員可能會被大量調用,這將會是極端考驗。

其次是運維。A企表示,已與天貓養車共建2000+維保網點,能實現全國范圍的售后覆蓋。但當我們結合實際運營場景來看,其維保、服務體系面臨的挑戰非常大。

此次標的需覆蓋浙江、廣東、新疆、黑龍江等十余省份,其中13個嚴寒地區要求車輛配備電池加熱、雪地胎等特殊配置,且需在極端低溫下穩定運行。

天貓養車的網點多集中在城市核心區,在西北、東北的縣域市場密度極低,一旦這些地區的車輛出現故障,很難實現快速響應。

某參與招標的企業負責人透露:"偏遠地區的維保成本是城市的3倍,(這么低的價格)可能沒有利潤空間投入服務。"

更隱蔽的風險在于技術服務的縮水。當租賃收入不足以覆蓋成本時,每一項成本的壓縮,背后都將是服務的縮水。

有行業專家尖銳指出:"現在省下的服務成本,未來都會變成安全隱患。"

A企投入巨大資源(生產、運維等)到郵政中,短期內在其它場景的投入和支持可能會大大降低。

三、低價對行業帶來何種影響?

短期的虧損可以是階段性策略,但如果長期無法實現盈利呢?這種發展模式對單一企業是無法持續的。

對于客戶而言,低價如果導致低質,顯然是不劃算的。某快遞網點負責人表示,引入無人物流車后,運營成本確實降低不少,但一旦車輛出現故障,維修期間造成的配送延誤損失,遠超省下的成本。

如果以犧牲成本和安全為代價進行后期運營,一旦產生問題,不僅對企業自身,甚至對整個行業都會產生無法估量的信任影響。

無人物流車的運營、維保是一個龐大的服務鏈,服務鏈上的每個環節都需要成本投入。現階段的無人車企業,還沒有能力自建覆蓋全國的服務、運維網絡,勢必要通過外部合作方來提供服務。

廠商可以壓低自家產品的售價和租賃價格,但無法要求外部合作方一起做“賠本”的生意,成本壓力只能自己扛。

無人物流車的安全保障依賴"技術研發+運維保障+應急響應"三重體系,這是硬性成本,無論是能力下降還是人力不足,都是一個非常大的隱患。

四、需精細化運營

2025年,無疑是無人物流車規模化落地的元年,但我們想對行業呼吁的是,一個健康的生態才有望實現健康發展。

對于企業來說,快速擴大市場規模是必須的,但更重要的是建立與其規模適配的精細化運營能力,才能破解“規模與質量失衡”的迷局。

精細化運營的核心在于“場景適配-服務匹配-成本優化”的動態平衡,這需要從技術配置到管理體系的全鏈條升級:在場景分層適配層面,無人物流車規模化落地的核心矛盾是“通用型產品”與“差異化場景”的錯配。

服務體系的精細化更需打破“數量堆砌”的誤區。真正高效的運維網絡應建立“遠程監控+本地化響應”的協同機制:通過云端平臺實現99%以上的故障提前預警,再結合區域需求動態調整維保網點密度與人員配置。

參考行業成熟實踐,每50臺運營車輛需配備1名專職運維人員,且需針對激光雷達校準、算法日志診斷等專項技能開展認證培訓。若無法實現“車輛規模-人員資質-網點密度”的同步增長,服務質量下滑將成為必然。

成本管控的精細化,必須要跳出“低價”虧損陷阱。行業數據顯示,通過預測性維護,可降低30%的故障處理成本;通過智能調度平臺,能將車輛利用率提升至80%以上。這些技術驅動的優化路徑,遠比單純壓縮服務成本更具可持續性。

此次招標,從目前行業普遍水平來看,如此低的租賃價很難實現盈利,如果運營能力跟不上,很可能訂單越大,虧損越多。

五、規模化落地必須“安全優先”

對于整個行業而言,無人車的規模化落地更需建立在“安全優先”的前提下。企業每增加一臺運營車輛,必須匹配相應的運維和安全保障團隊。

若片面追求擴張速度,導致數據處理延遲、應急響應超時,車隊規模越大,安全風險也將指數級上升。

無人物流車行業的規模化擴張,不是“跑馬圈地”的運動,而是“精耕細作”的修行。只有將精細化運營貫穿于場景適配、服務保障與安全管理的每個環節,才能實現“規模增長與質量提升”的正向循環。

未來的無人車物流賽道,要告別"誰價低誰勝出"階段,應進入"誰服務好誰長存"的下半場。

依靠“低價策略”攻城略地不應被鼓勵,全行業應對內卷及時踩下剎車,在規模與質量之間找到平衡——畢竟,物流行業的終極追求是"安全送達",任何犧牲安全和質量換來的規模,終將是紙面上的數字游戲,而不是支撐企業穿越周期、穩健生長的牢固底盤。