2025年11月5日,第七屆小鵬科技日在廣州小鵬科技園落幕,“涌現”主題背后,是這家車企對行業未來的全新判斷。董事長何小鵬在現場提出,數字世界的AI革命與物理世界的能源變革正形成交匯,二者融合催生的“物理AI”將成為下一代技術核心。以此為基礎,小鵬正式將定位升級為“物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”,而其支撐則是覆蓋芯片、大模型、智能硬件的全棧自研體系——這也是國內目前唯一完成該體系構建的企業。

回顧十余年發展歷程,小鵬科技日的技術輸出始終圍繞“落地”展開。從早期智能駕駛功能到如今的跨域具身智能,此次發布的四項核心應用均明確了量產時間表,印證了何小鵬“物理AI并非概念而是現實”的判斷。

第二代VLA重構物理世界交互邏輯

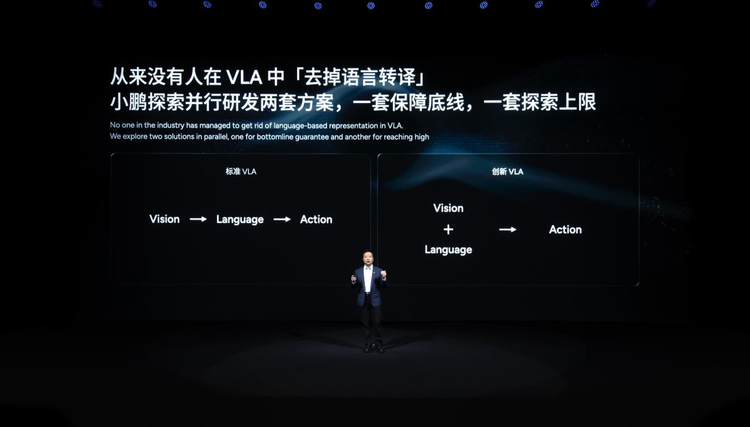

作為本次發布的核心技術,第二代VLA(視覺語言動作模型)被定義為“物理AI世界的操作系統”。其關鍵突破在于通過移除傳統架構中的“語言轉譯”中間環節,實現了視覺信號到動作指令的端到端直接生成,打破了行業通行的“感知-語言-動作”分步處理模式。

這款量產級物理世界大模型具備雙重屬性:既是理解物理規律的推演模型,也是生成執行動作的操作模型,可跨域適配汽車、機器人、飛行汽車等不同載體。支撐其能力的是小鵬的算力與數據儲備:3萬卡云端算力集群保持90%以上運行效率,720億參數基座模型每五天完成一次全鏈路迭代;訓練數據集涵蓋近1億段真實駕駛視頻片段,相當于人類司機連續駕駛6.5萬年的極限場景總量。

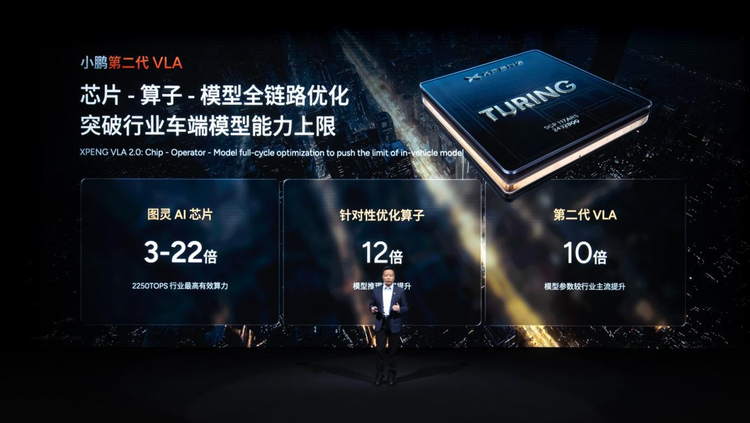

工程化落地方面,通過“芯片-算子-模型”全鏈路優化,小鵬將數十億參數規模的VLA模型部署于2250TOPS算力的Ultra版車型,這一參數規模遠超行業千萬級的車端模型水平。實際應用中,基于該模型開發的“小路NGP”使復雜路況接管里程提升13倍,更自主涌現出交警手勢識別、紅綠燈預判等未訓練能力。此外,行業首創的“無導航自動輔助駕駛”功能,實現了全球范圍的無地圖漫游駕駛。

按照規劃,2025年12月底先鋒用戶將參與VLA共創體驗,2026年一季度完成Ultra車型全量推送。更值得關注的是,該技術將向全球商業伙伴開源,大眾已確定為首發客戶,其圖靈AI芯片也同步獲得大眾定點。

三大產品形態的量產落地計劃

在VLA技術底座支撐下,小鵬勾勒出Robotaxi、人形機器人、飛行汽車三大具身智能產品矩陣,且均明確了量產與商業化路徑。

針對Robotaxi行業改裝成本高、運營范圍有限等問題,小鵬計劃2026年推出三款專用車型并啟動試運營。其技術亮點集中在三方面:硬件上搭載4顆圖靈芯片,實現3000TOPS車端算力;技術路線采用純視覺方案,擺脫對激光雷達與高精地圖的依賴;安全設計上采用雙冗余硬件架構,確保單點失效時可快速切換。

VLA與VLM(視覺語言模型)的協同賦能,使車輛具備泛化學習能力,可快速適配全球道路環境。創新的車外交互系統通過遮陽板顯示模塊,在低速場景向行人傳遞行駛意圖,未來還將整合語音交互形成多維溝通。商業模式上,小鵬提出“共享+私享”雙路徑,同步推出與Robotaxi同源技術的“Robo”智駕版本,開放SDK與高德共建生態,后者成為首個全球合作伙伴。

全新IRON:極致擬人推動機器人量產

以“貓步”亮相的全新一代IRON人形機器人,延續了小鵬“極致擬人”的設計理念。其“由內而生”的結構設計包含仿人脊椎、仿生肌肉與柔性皮膚,支持體型定制;82個全身自由度可完成精準擬人動作,1:1比例的手部通過行業最小諧波關節實現22個自由度的精細操作。

技術升級體現在三方面:能源上首發全固態電池,平衡輕量化與安全性;算力搭載3顆圖靈芯片達到2250TOPS;智能系統構建“VLT+VLA+VLM”組合,其中專為機器人開發的VLT大模型負責深度決策。為解決行業數據與量產難題,小鵬已建成具身智能數據工廠,并依托汽車技術同源優勢推進供應鏈成熟,目標2026年底實現規模量產。商業化將從導覽、巡檢等場景切入,寶鋼已確定為工業場景合作伙伴。

低空出行:雙產品打開萬億市場

瞄準低空經濟賽道,匯天發布兩套飛行體系:面向個人的“陸地航母”與商務場景的“A868”全傾轉飛行汽車。前者已進入量產前夜,全球訂單突破7000臺,其“四軸合一”單桿操縱與智能座艙降低了操作門檻,六軸六槳雙涵道構型保障安全,配套工廠實現每30分鐘下線一臺的產能,2026年將啟動西北低空旅游線路。

A868則聚焦多人商務出行,基于鯤鵬增程架構開發航空級混電系統,預計航程500公里、時速360公里,6人座艙設計適配商務需求,目前已進入飛行驗證階段。

小鵬科技園聚集的萬名跨領域研發人員,成為物理AI技術迭代的核心動力。從汽車到機器人、飛行汽車的技術復用,體現了全棧自研體系的協同優勢。后續,11月6日的X9鯤鵬增程技術發布會與12月全新總部開放,將進一步展示其技術儲備。

對于行業而言,小鵬此次發布的價值不僅在于產品本身,更在于通過明確的量產時間表與開源策略,為物理AI的商業化提供了可參考的實踐路徑。當數字與物理世界的融合進入深水區,這種“技術-產品-生態”的閉環構建,或許正是具身智能落地的關鍵邏輯。