在AI浪潮重構全球科技版圖的當下,小鵬汽車終于攤牌:它不再只是賣車的公司,而是要做一家“具身智能公司”。從Robotaxi到人形機器人,從飛行汽車到自研芯片,這場“涌現”主題科技日的真正意義,是何小鵬在告訴外界:小鵬的終極競爭對手,不是理想、不是蔚來,而是特斯拉與華為。

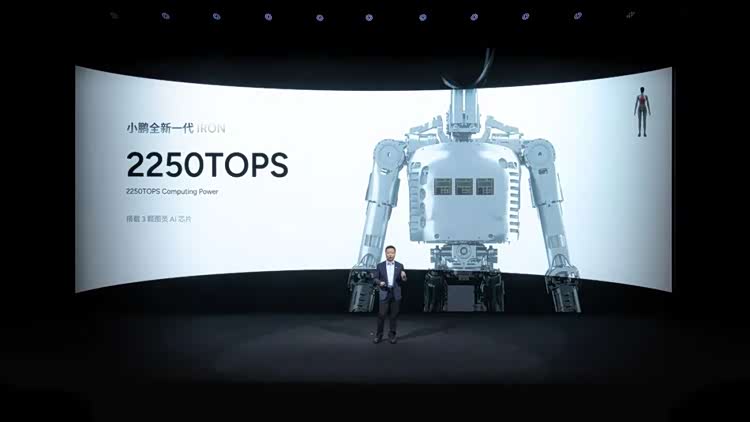

過去十年,中國新能源車企的創新更多集中在動力與智駕系統,而小鵬這次跨越了汽車的邊界。它首次提出“物理AI”體系——讓AI不只理解世界,還能在物理世界中行動。這意味著小鵬不再是智能駕駛技術的追隨者,而是在打造屬于AI時代的“新工業OS”。

與特斯拉的路線對照,這一步幾乎是“復刻”。馬斯克在2015年建立OpenAI,在2021年發布Dojo訓練芯片,2023年推出Optimus機器人,如今的特斯拉已不再以汽車公司自居。2024年特斯拉在AI和自動駕駛領域的研發支出達到36億美元,占全年凈利潤的38%。小鵬今天的VLA、圖靈芯片、IRON機器人,正是在復制那條“車企進化為AI平臺”的路徑。

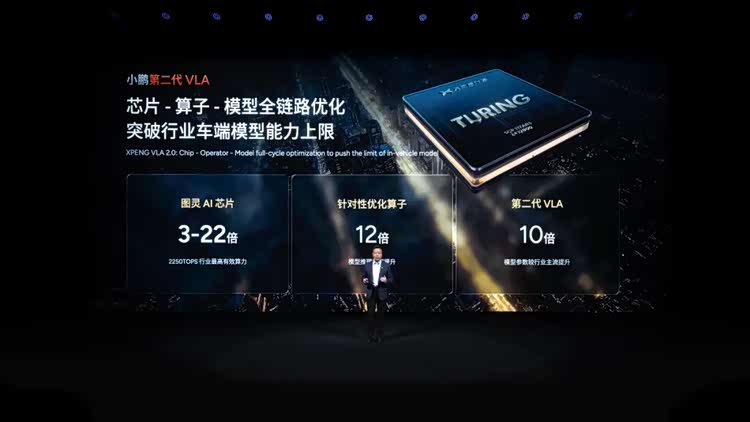

區別在于,小鵬從一開始就跳過了特斯拉的“硬件導向期”,直接進入軟件智能主導階段。特斯拉花了十年才形成從芯片、模型到機器人的一體化體系,而小鵬在短短兩年內,已建立自研算力平臺、AI大模型與三大具身智能產品。這種速度背后,是中國供應鏈的整合力,也是何小鵬在商業模式上的“第二曲線”——用汽車養AI,用AI反哺汽車。

這也是小鵬與華為的交集所在。華為在2023年確立“智能汽車解決方案BU”為未來戰略支點,智駕ADS 2.0的研發成本超過60億元人民幣。華為靠ICT底座輸出技術,而小鵬在反向操作——先有智能硬件,再打造AI生態。二者殊途同歸:一個輸出智能平臺,一個構建智能形體。

資本市場的映射同樣清晰。特斯拉的市值在2021年突破1.2萬億美元時,汽車營收僅占總市值的三成,其余來自AI預期與儲能業務。華為雖未上市,但其“去手機化”后依靠鴻蒙生態與智駕芯片重建估值。小鵬如今的目標,就是在這兩者之間尋找平衡:既能有現金流支撐,又能講出AI故事。

從數字看,這條路徑并非幻想。小鵬VLA二代模型基于3萬卡集群、720億參數,訓練效率保持90%以上。與特斯拉Dojo的計算規模相比已進入同級區間。其Robotaxi車端算力3000TOPS,超過特斯拉FSD當前的1440TOPS;而飛行汽車項目A868預計500km航程、360km/h極速,已經是“空中Cybertruck”。

但更深層的意義在于,小鵬正在謀劃AI時代的“具身入口”。如果說OpenAI主導的是語言智能、NVIDIA主導的是算力智能,那么小鵬正嘗試主導行動智能——讓AI在車、人在機器人、飛行器中實現“統一感知—統一決策—統一行動”。這是一種工業級生態壟斷的雛形。

對普通車主而言,這場轉型似乎遙遠。但它解釋了小鵬為何持續虧損也不裁員、為何不斷自研芯片、為何布局機器人與飛行汽車。汽車不是終點,而是AI商業化的現金流管道。就像特斯拉靠Model 3養活FSD和Dojo,華為靠手機養活鴻蒙和芯片,小鵬的汽車業務正承擔AI落地的前線職能。

未來的小鵬,也許會進入腦機接口、低軌衛星、智能能源等跨界領域。因為當“具身智能”成為核心戰略,AI與物理世界的接口越多,小鵬的生態護城河就越寬。那將是從車輪到人形,從地面到天空的系統化布局——這不是造車,而是在構建一個新的文明入口。

所以,小鵬的抉擇其實不是“做第二家華為”或“第二家特斯拉”,而是二者的融合體。它要像華為一樣深耕技術體系、掌控全棧自研,又要像特斯拉一樣講述AI未來、塑造人類新物種。能否成功,還取決于資本耐心與市場想象力。但可以確定的是,小鵬已不在造車賽道,而在押注未來工業的靈魂。