“隱藏式內外門把手夠不夠離譜?”

“相較而言還算好的。”

“那全觸屏加語音控制座艙,前備箱‘養魚’再加上各種編程跑馬燈,還不夠嗎?”

“不會止于此。”

“你說電動汽車的設計師們到底在想什么,為什么總會搞出一些個性卻不實用的設計?”

……

一個非常棒的問題。

自卡爾·本茨打造出第一輛真正意義上的汽車以來,工程師們就在持續的嘗試創新;一百余年來出現過許許多多的非常有意義的創造,比如內燃機、四沖程、渦輪增壓、奧托循環、米勒循環、阿特金森循環、自動變速器、托森差速器、三點式安全帶、安全氣囊汽車應用等等,汽車在充沛的創造力的驅動下愈發的強大和安全。

只是內燃機和變速器技術也確實看到了瓶頸,近些年里很難看到有突破性的創造。

但是自電動汽車(含混動車)走上舞臺之后,創新似乎變得非常簡單,各類“創造成果”如雨后春筍一樣的接踵而至。可是這些“創新”真的實用嗎?隱藏式外門把手讓碰撞后的車外救援變得麻煩,甚至無從著手;隱藏式內機械門把手更是令人難以理解,在碰撞后得到乘員如何能清醒且理智的找到藏在各個角落里拉環?全景天幕用上了電致變色玻璃,但是卻失去了通風換氣的功能。全觸屏加上語音控制的智能座艙,讓諸多功能的操作變得復雜且場景化尷尬。

相信多少電器制造商也沒有想到冰箱、彩電能在車上火起來,麥格納怕是都想不到創新可以集中于沙發。

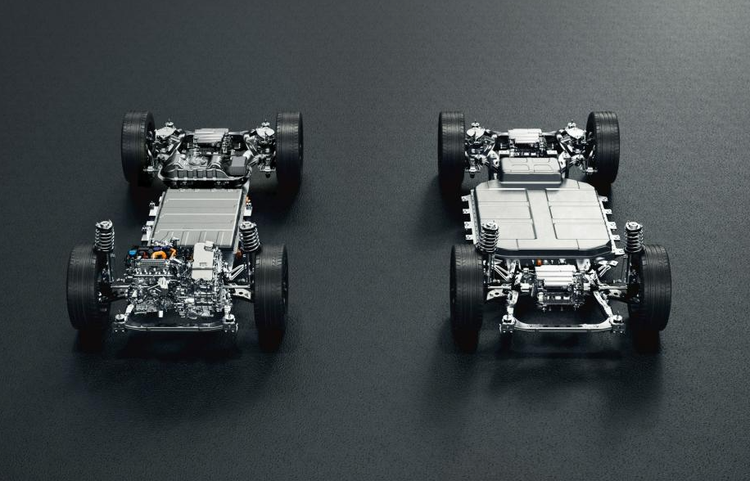

可是汽車最需要的技術攻關難道不是動力總成、懸架系統和整車平臺嗎?

顯然這才是對的技術攻關方向。

所有汽車產品都應該去逐步優化提升車輛的駕駛感受和操控水平,當然更應該在車輛整備質量大幅提升之后去進行材料學攻關,以進一步提升或至少保證車輛的安全性能。

可是電動汽車的一些設計師為何不以用戶的視角去研發產品呢?

有些車企喜歡講自己的研發團隊有多大的規模,有多少年輕力量的注入;似乎大都以年輕的工程師團隊為榮耀;汽車研發團隊的年輕化也確實成為了趨勢,甚至于一些團隊里開始排斥年齡超過35歲的工程師。

不論其出發點究竟是什么,問題就出在這里。

搞汽車研發是否要了解汽車用戶的真實需求?

答案是肯定的。

想要了解汽車用戶的真實需求,首先則要成為汽車用戶!沒有真正的、長期的使用體驗,如何能知道用戶需要什么?可是這些年輕的工程師們從校園里走出來的時候大都沒有駕駛經驗或用車經歷,拖著行李箱坐著火車進入一家汽車生產制造企業之后,就要負責汽車產品的開發和創新——這不是天方夜譚又是什么呢?

關鍵點就在這里。

諸多年輕的企業偏愛年輕的團隊,偏愛用互聯網思維思考汽車產品;甚至于采用互聯網AI技術生成的內容去定義汽車產品;而真正的絕大多數汽車用戶并非極客,雖然大量的汽車用戶也是網民,可是其在網絡上的活動大都是“灌水沖浪”而已。

通過這樣的數據模型所得出的結論大都是不具有參考價值的。

所以最終打造出來的產品看似非常炫酷,實際上卻往往只能匹配部分年輕消費人群。

這不是通過強行打造新汽車文化可以改變的事實,現在的汽車市場是買方市場,汽車產品的開發一定要基于用戶的真實需求。否則,一個風潮結束之后,電動汽車的銷量難免會出現一個倒V型走勢。

汽車企業需要有長期發展的堅持,這一點是諸多老牌車企講過的話題。

只是許多年輕的車企不以為然,似乎認為自己能夠在工業4.0的時代里創造“新概念汽車。”然而只要汽車沒有實現真正意義上的自動駕駛,汽車也就不會成為數碼消費終端產品。而實現這一目標需要的不僅是車輛自身的技術突破,更需要車路云一體化的協同,也就是需要極高成本的基礎道路設施配套建設;這不是所有城市都具備的能力,可以說現在距離終極目標還是遙遙無期的。

所以汽車產品會在未來相當長的階段里保持傳統,汽車產品的創新會很難,只不過是偽創新很容易;打造汽車還算是要傳統一些,同時所有企業都應當對研發團隊進行必要的梳理與重構。