“走路絲滑順暢如活人,你說小鵬機器人是不是真人扮演?”

“顯然不是,人家已經把機器人的外衣解開了。”

“越來越像真人了……你說以后會有‘機械公敵’嗎?”

……

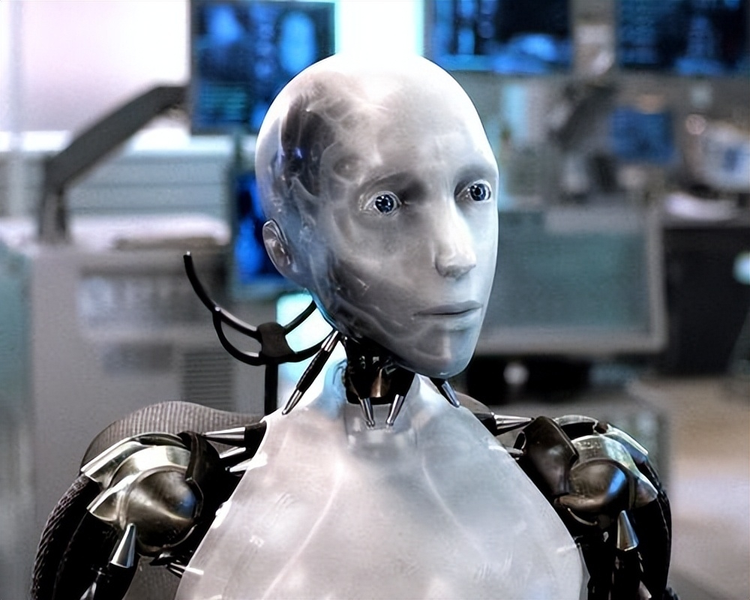

小鵬展示的機器人確實相當驚艷,一串“貓步”走下來不說行云流水,卻也非常接近真人的水平了。然而從相關內容的評論來看,似乎更多網友關注的話題是以后會不會被機器人替代,又是否會有“機械公敵”的出現;威爾·史密斯主演的這部電影是許多人對人形機器人產生概念的啟蒙作品,也是對人形機器人可能存在畏懼感的原因之一。

那么人形機器人未來到底會不會有智慧,會不會成為人類的敵人呢?

理論上是有這種可能性的,但是只要技術的發展始終可控,機器人則不會產生智慧;有可能打開機器人潘多拉魔盒的關鍵是什么?筆者認為不論魔盒中裝滿多少苦難,只要讓機器人的認知里不認為苦難是苦難,那么相關科技的發展則必然不會跑偏。對于機器人而言,實際只要不讓一個程序注入即可,那就是永遠不要讓機器人畏懼死亡!想要做到這一點則需要在可控的AI進化模型,在技術上顯然是可以實現的。

當然理論上也不能排除會有“瘋子”的出現,但相信依然是可控的。

可是機器人依然會是一部分人的“機械公敵。”

之所以這樣講是因為機器人必然會替代一部分人的工作,包括AI技術。現在就有一部分的程序員、插畫師、數據錄入員、內容創作者、銀行柜員、客服人員、物流分揀和搬運人員,以及一部分司機被AI或機器人替代;換位思考,機器人自然會被這一部分人視為敵人。然而這又是無法避免的技術發展的結果,隨著工業技術的持續發展,生產力只會持續的提升;可是需求卻不見得可以同步提升,于是供需關系則會失衡,隨之而來的是產能過剩。

產能過剩的結果是讓一部分工廠開始裁員。

當一部分被裁員的人的消費能力減弱或完全丟失之后,市場活力又會進一步下降。

產能過剩的程度也會加劇,隨后則難免進入一個惡性循環。

如何解決這一難題呢?

筆者無法回答,這需要頂級智庫才能給出可能正確的答案。

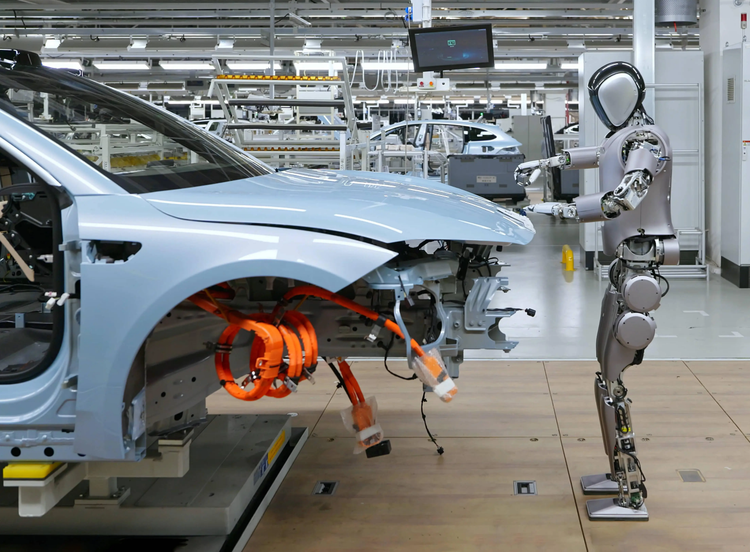

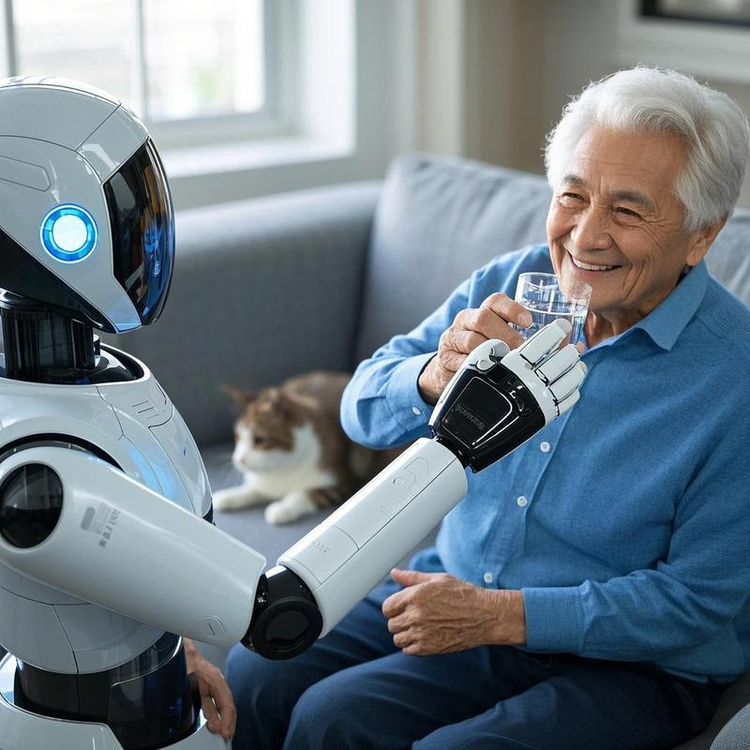

現階段被替代的職業主要以白領和藍領為主,而未來幾乎所有職業都會被機器人替代;因為愈簡單的工作則愈容易被取代,尤其是生產線上的機械重復操作。一些工作環境相對惡劣的工作更容易被機器人取代,比如礦工、排爆、清污、養老護理員等等;其工作環境或面對的被服務人員難免會在生理和心理上對服務人員造成影響,但是機器人是沒有情緒的,是可以沒有嗅覺和相對應觸覺的,于是其工作效率和服務水平都不會受到影響,情緒價值更是能給到一流水平。

所以現在最值得討論的話題確實是“機械公敵”相關,說穿了就是被機器人取代了工作的人未來要如何生存。

在這一問題的討論中,車企必然會更受關注。

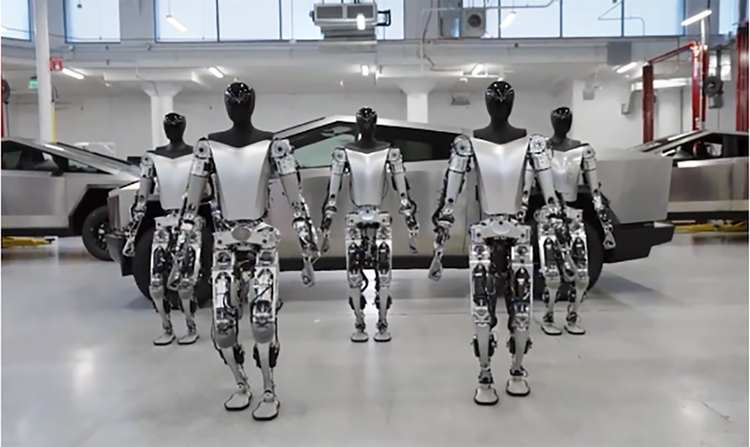

因為打造機器人的企業大都是汽車生產制造企業,比如特斯拉、現代、小鵬、奇瑞、長安,等等;這還沒有算打造Robotaxi的企業;所以車企是難免被關注的,只是為何是車企偏愛制造機器人呢?

原因很簡單。

實際只有汽車制造企業最匹配機器人的生產制造,其存在技術同源性的優勢;其在機械工程、電子控制、動力系統和人工智能領域都走在前列,而這些技術可以直接用于機器人的研發,比如機械部件和感知算法,可以說都是“通用”的。

所以最適合打造機器人的企業一定是車企,這也就給了車企最多的關注和最大的考驗。

拭目以待,不論是由車企打造還是其他工業企業打造,機器人都必將會來;也必將會在未來形成產業規模;而一旦形成產業規模,機器人的造價和售價都將會持續降低,未來的人形機器人售價可能會比汽車還要低。

屆時則必然會有大量的工作被機器人取代,甚至包括伴侶也不例外。

AI和機器人科技的發展是難以阻擋的,只是其發展規律如何與社會文明發展規律匹配,這個問題則需要持續的探索。相信在探索出結果之前,機器人一定還會僅扮演工具的角色。